被災地で活躍する技術ボランティアって…竜巻で屋根が飛ばされた現場で消防士にコツ教え 静岡・牧之原市

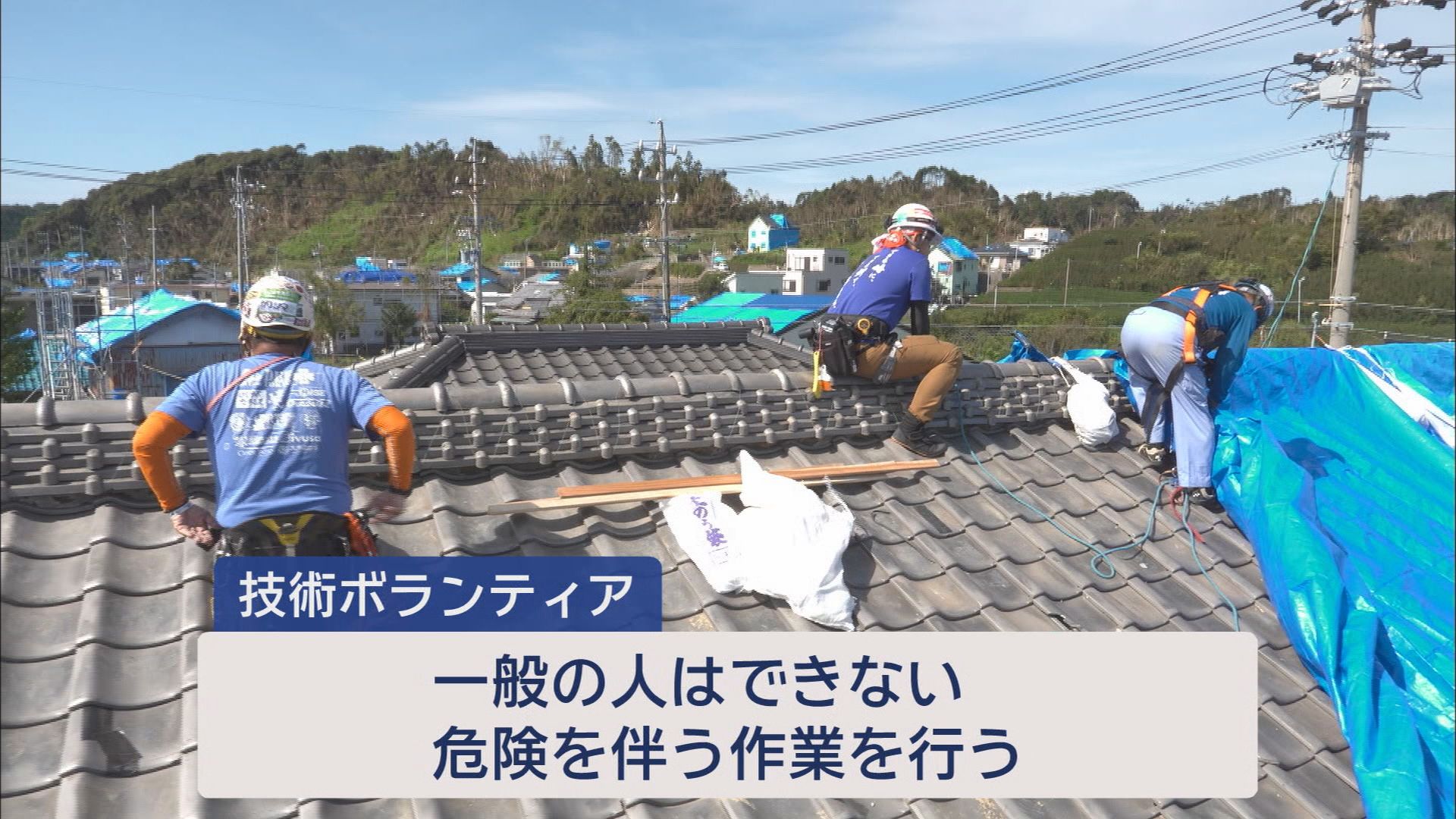

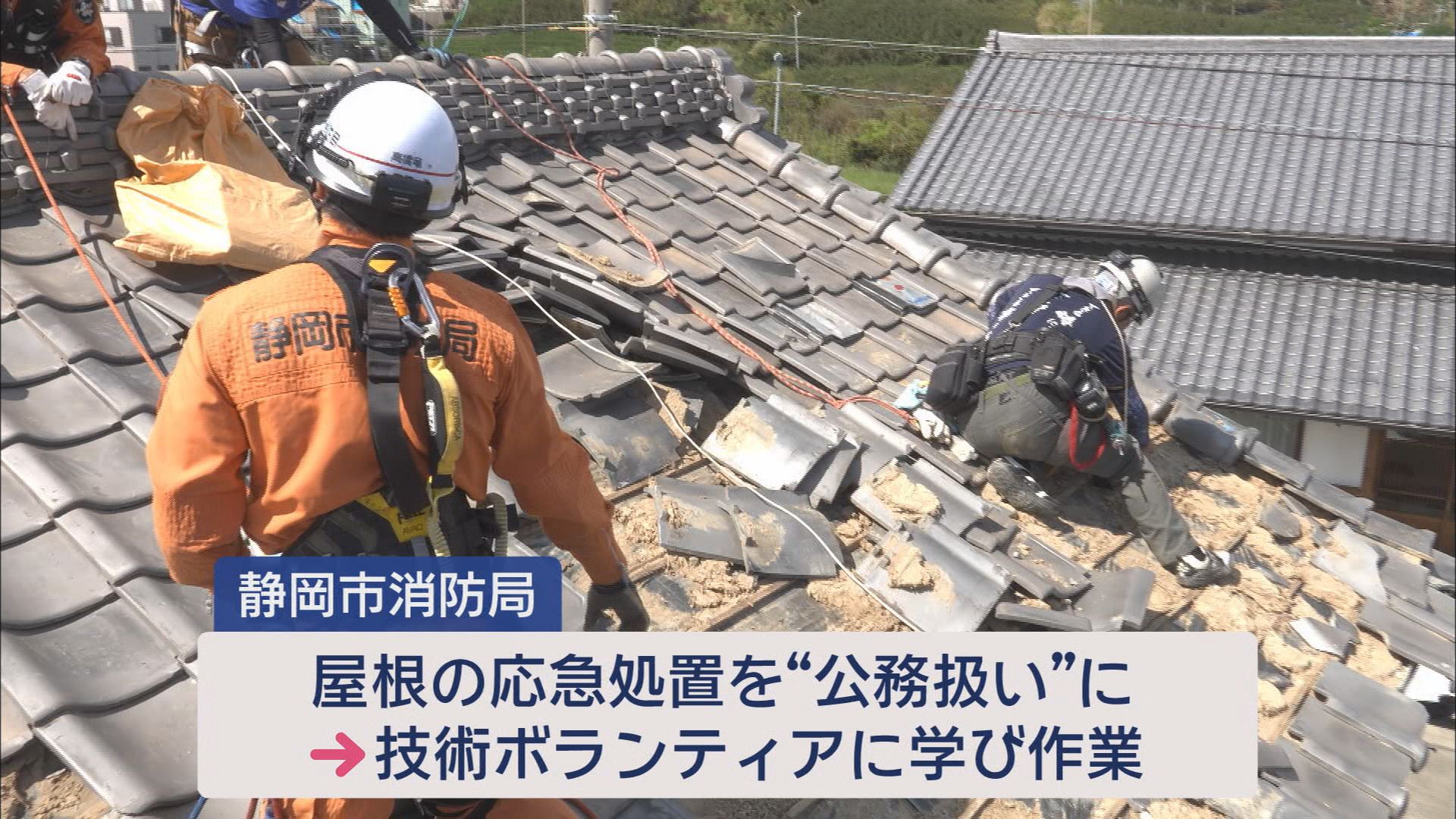

伊地健治アナウンサー:「牧之原市細江地区です。この通り沿いの多くの建物の屋根が被害を受けていることがわかります。そしてこちらの建物は2階建ての店舗兼住宅です。上を見ると、青いシートが半分以上張られているんですけれども、家の方が張られたということなんですね。ですので、風でなびいてしまったり、ところどころ不十分になっています。そうしたところを雨漏りもしているということなんですね。今作業をしている人たちの姿が見えます。屋根の上に6人登っていますけれども、皆さん技術系のボランティアの方なんですね。瓦を貼り直したりか、不十分なシートを張り直したりして応急処置を行っているということなんです。一般のボランティアではできない作業を行っています」

一般のボランティアとは異なる技術ボランティア。様々な免許や技術を持ち、一般ボランティアではできない危険を伴う作業を行う集団で、全国から様々な団体が集まり活動しています。それぞれの団体は日本各地の被災地で支援活動を行う災害救援のエキスパートです。現在は、静波海岸近くの施設を拠点に活動しています。

当初は人手では動かせないような木や飛んできたものを重機で運んだり、倒木をチェーンソーで人力で運べる大きさに切ったりするなどの活動が中心でした。

竜巻で住宅の屋根に大きな被害

朝8時半、この日参加する技術ボランティアが集合しました

災害救援レスキューアシスト 川島浩義さん:「おはようございます。屋根チーム2現場に分かれる予定です」

この日の現場の1か所は高さのある建物のため、高所作業車を使います。車両の運転や操作もすべて技術ボランティアが担当します。

災害救援レスキューアシスト 川島浩義さん:「元々のブルーシートをご家族で張ったということなんですけど、やっぱりかなりバサッと大きく張っていたので、風の影響受けてました。剥がれかけていたので、まずそのシートをどけて、その後突風でめくれ上がって散らかってしまった瓦をもう一回並べ直してます。それによってシートをかける範囲を狭くして風の影響が受けなくて長持ちするようにしてます」

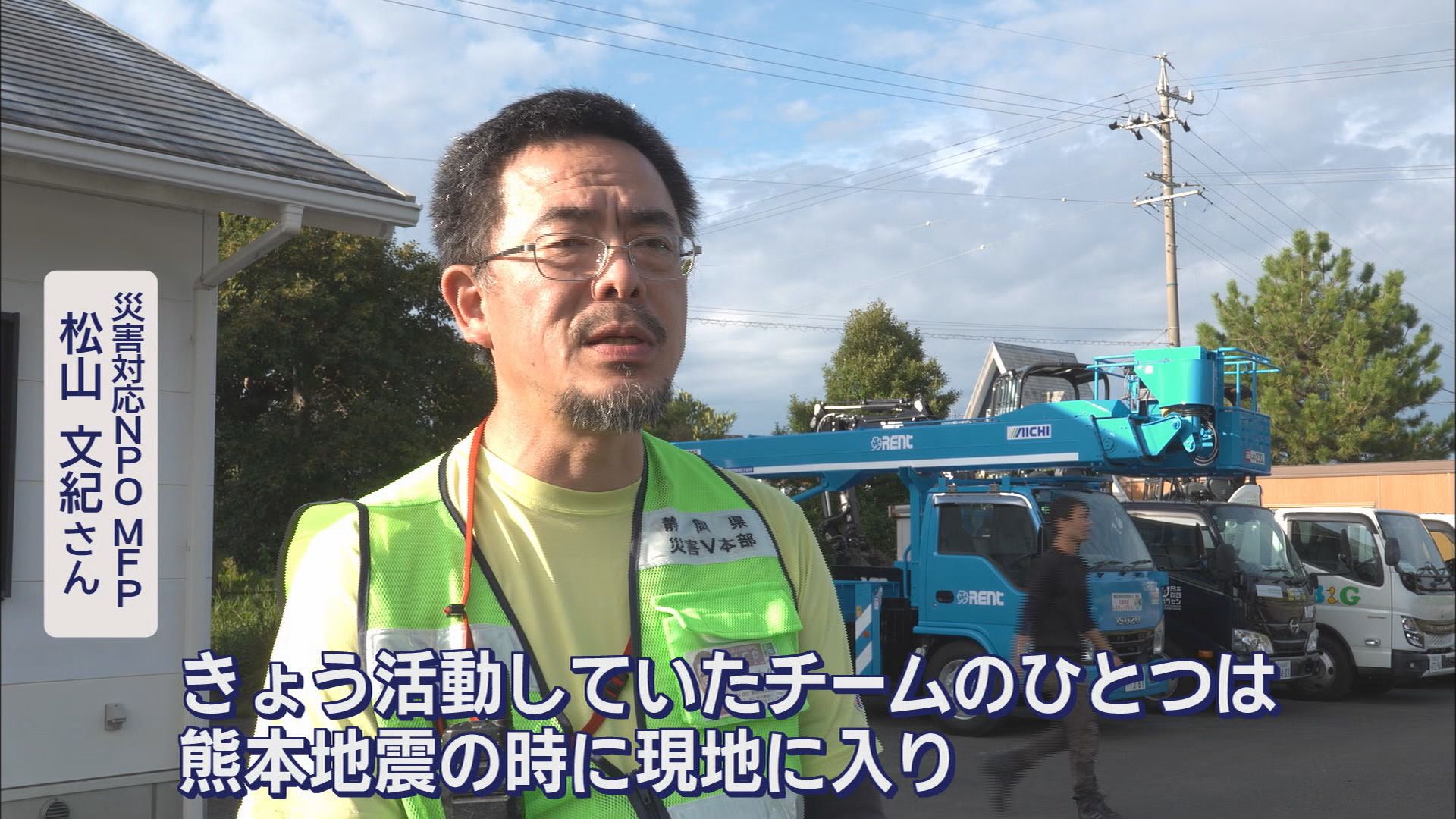

様々な被災地で支援をしてきた技術ボランティアには他にはないノウハウがあるといいます。

災害対応NPO MFP 松山文紀さん:「例えば、きょう活動していたチームの一つは、熊本地震の時に現地に入って、そこで住民からいろいろな要望を受ける中で、何とかシートを張ってほしいと涙ながらに言われて、そこから試行錯誤してできるだけ長持ちするシートの張り方というのが、この9年ぐらい飛躍的に伸びているんです。そこには多分NPOでしか持ち得ないノウハウがありまして、例えば足場を組んでという形までせずに、安全にシートを張ることこの9年間ずっと試行錯誤をしてきた結果が今のものですから」

この日は夕方までかけて割れた瓦を取り除き、きれいな瓦を寄せてまとめることで、雨対策のシートを張る部分を小さい面積にすることができました。こうすることでシートが風に飛ばされにくくなり、当面の間安心できる応急処置が完了するということです。

被災者は…

先週の放送で…

伊地アナ:「もう屋根は抜けちゃってますね」

平賀さん:「ない。その時(竜巻被害)になくなった」

伊地アナ:「ここ2週間どう生活していた?」

平賀さん:「車の中」

伊地アナ:「車の中ですか」

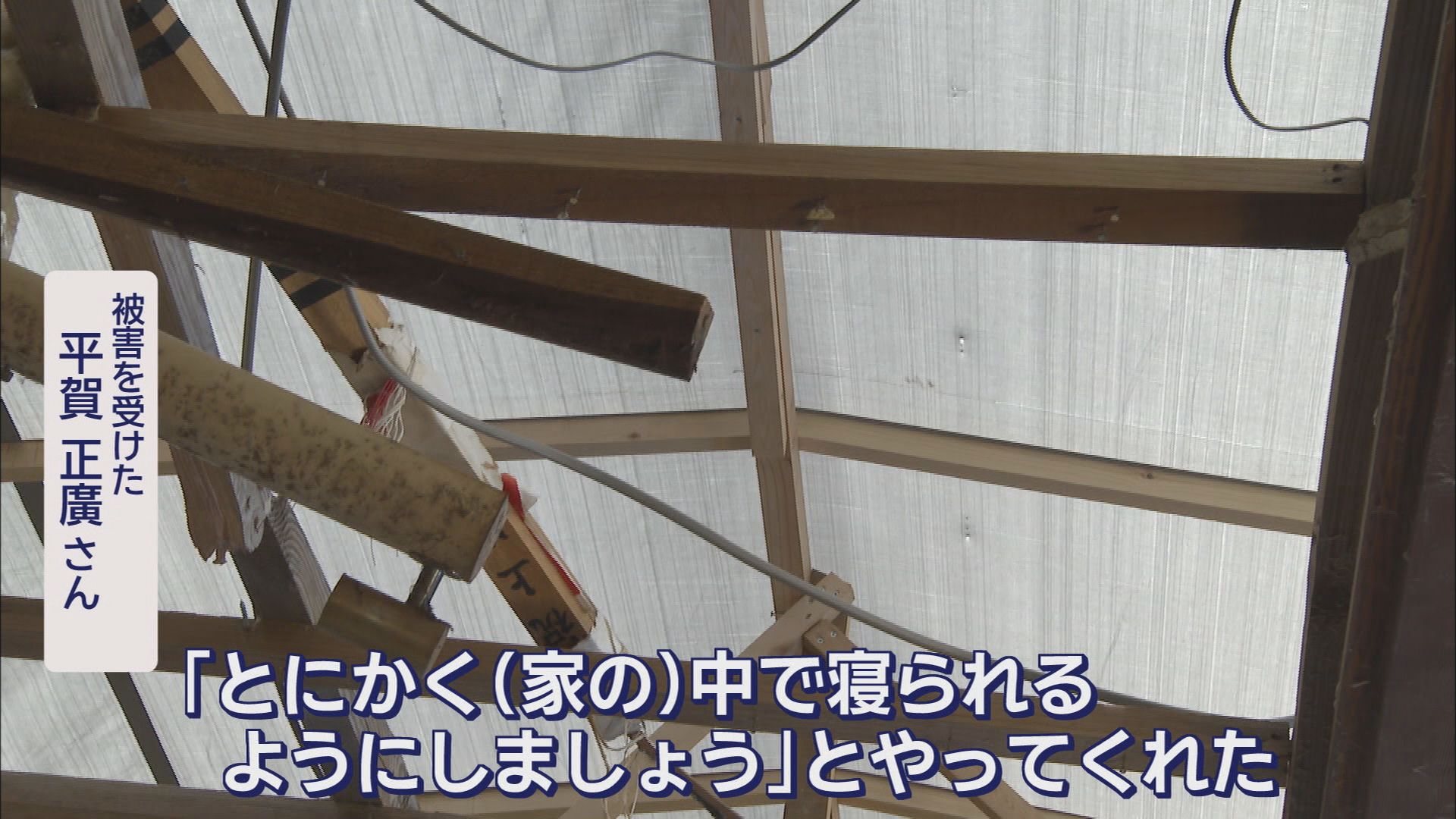

こちらでは15頭の犬を飼っているため、避難所に行くこともできず、軽自動車の中で夫婦で寝泊まりしていました。

被災者(平賀正廣さん悦子さん)

伊地アナ:「改めて2週間たって、今どういうお気持ちですか?」

平賀さん:「どういう気持ちも何もないよね。自然のあれなもんで。なんにも言いようがないよね。誰の責任でもない」

改めてお宅に伺うと…

平賀正廣さん:「ボランティアの人たちが来て、このままじゃしょうがないから、屋根だけ張りましょうと言ってくれて。うちは取り壊すからいいと話したんだけれども、このままというわけにいかないから。車の中で寝て体を悪くするし、ということで、とにかく中で寝られるようにしましょう、とやってくれたんです。おかげさまで、布団を敷いて寝られるようになりまして、随分助けていただきました」

ボートレーサーの女性も…

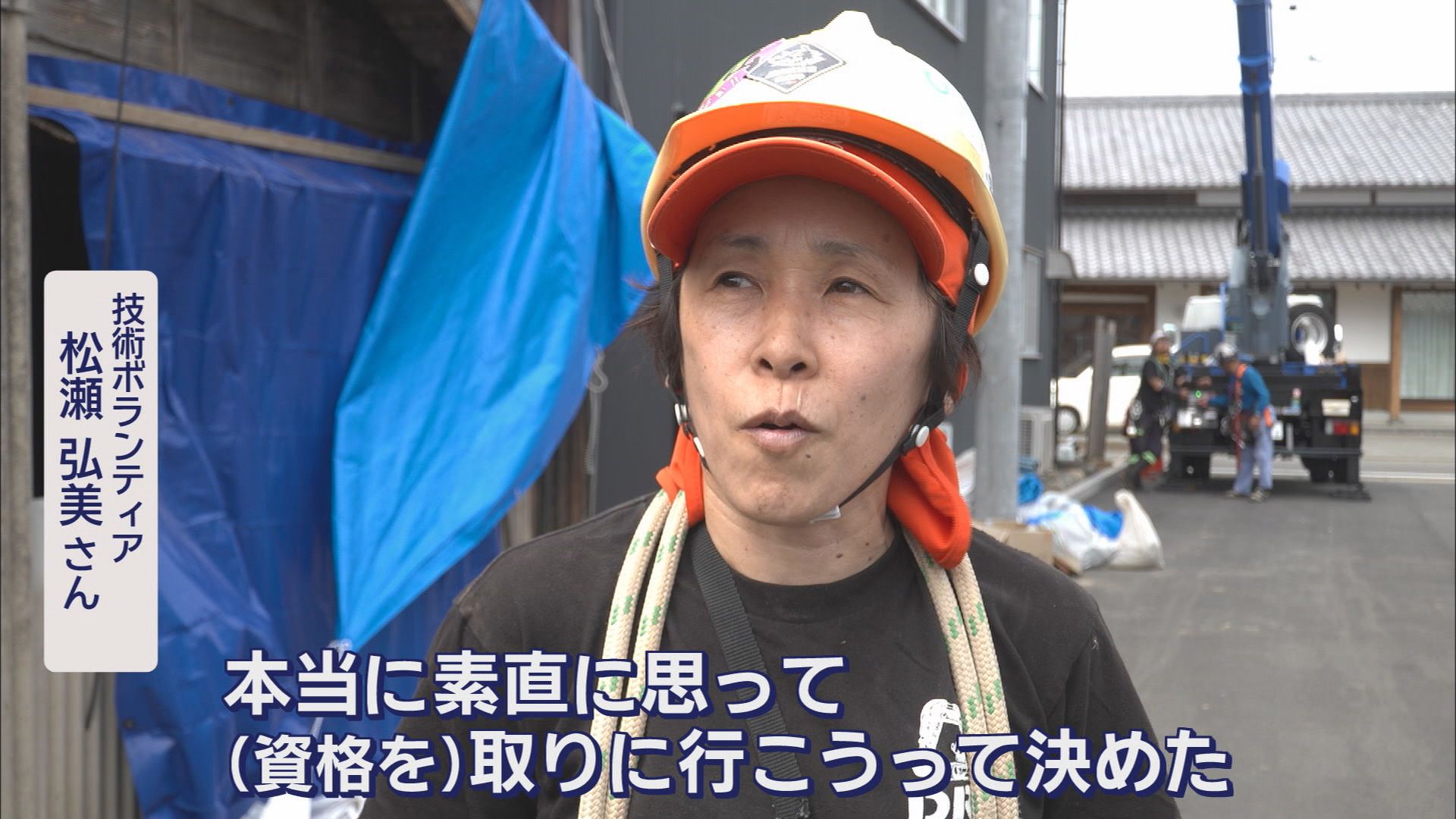

技術ボランティアというと、建設関係の人でやっているのかと思いますが、こちらの女性、職業を聞いてみると…

松瀬弘美さん(ボートレーサー静岡支部所属)

伊地アナ:「技術系ボランティアということですよね」

松瀬さん:「そうですね、一応重機の資格だったり持ってるんです」

伊地アナ:「元々の職業は何でしょうか」

松瀬さん:「ボートレーサーしかしてないです」

松瀬さんはなんと現役のボートレーサー。長期の休みになると、全国各地の被災地でボランティアをしているそうです。

松瀬さん:「311の震災(東日本大震災)があった時に、大型ダンプとかいろいろ走ってたんですけど、重機が欲しいんじゃないかって、乗り手が。その時は本当に素直に思って、それで取りに行こうって決めたんです」

伊地アナ:「重機の資格を」

松瀬さん:「そうです」

伊地アナ:「東日本大震災のボランティアにも行かれた?」

松瀬さん:「そうですね。そこでは素人なので重機は乗ってないんですけど。普通におうちに入って泥かきしたりとかしました」

ボランティアと消防士がタッグ

今回、全国的にも珍しい取り組みが行われました

伊地アナ:「今、高所作業車に乗って消防士が屋根の上に上がろうとしています。屋根の上を見回すと、技術系のボランティアの皆さんが瓦の並べ直しの作業などを行っています。今、ボランティアの方と消防の職員が一緒になって災害復旧のための作業をしています」

今回の支援でこれまでと違うのは消防の対応です。静岡市消防局は、被災家屋の屋根の応急処置を“公務扱い”とし、技術ボランティアにノウハウを学びながら作業を行うという全国的にみても例のない取り組みをしています。

現場では…

ボランティア「そこのずれてる瓦あるじゃん」

消防職員「はい」

ボランティア「こっちの左側に見よう見まねで、ちょっと入れてみて……そうそうそう。地震ってね、こういう風になんないの、全体的にずれたり動いたり。これは竜巻の特徴。あっち向いたりこっち向いたり」

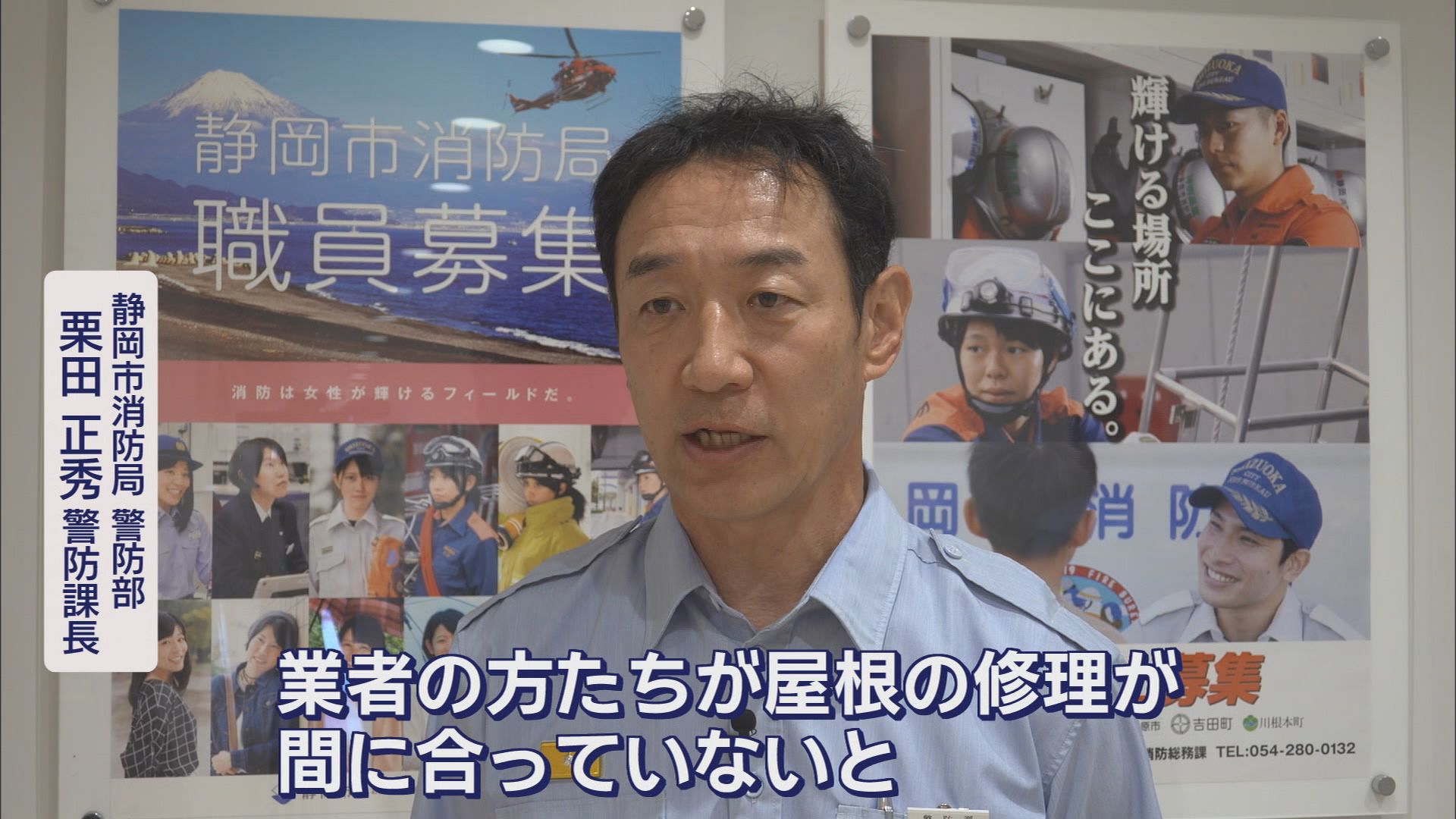

静岡市消防局警防部 栗田正秀課長:「牧之原市から依頼がありまして、現在、業者の方たちが屋根の修理が間に合っていないということでしたので、瓦とか落ちて、住民の方がけがをする可能性があるということで、2次被害を受けないように消防で活動を行っています。他に火災とか救助の出動要請があった場合は、そちらにすぐ出動できるような体制をとりながら活動を実施しています」

要請に至ったきっかけを牧之原市役所で聞いてみると…。

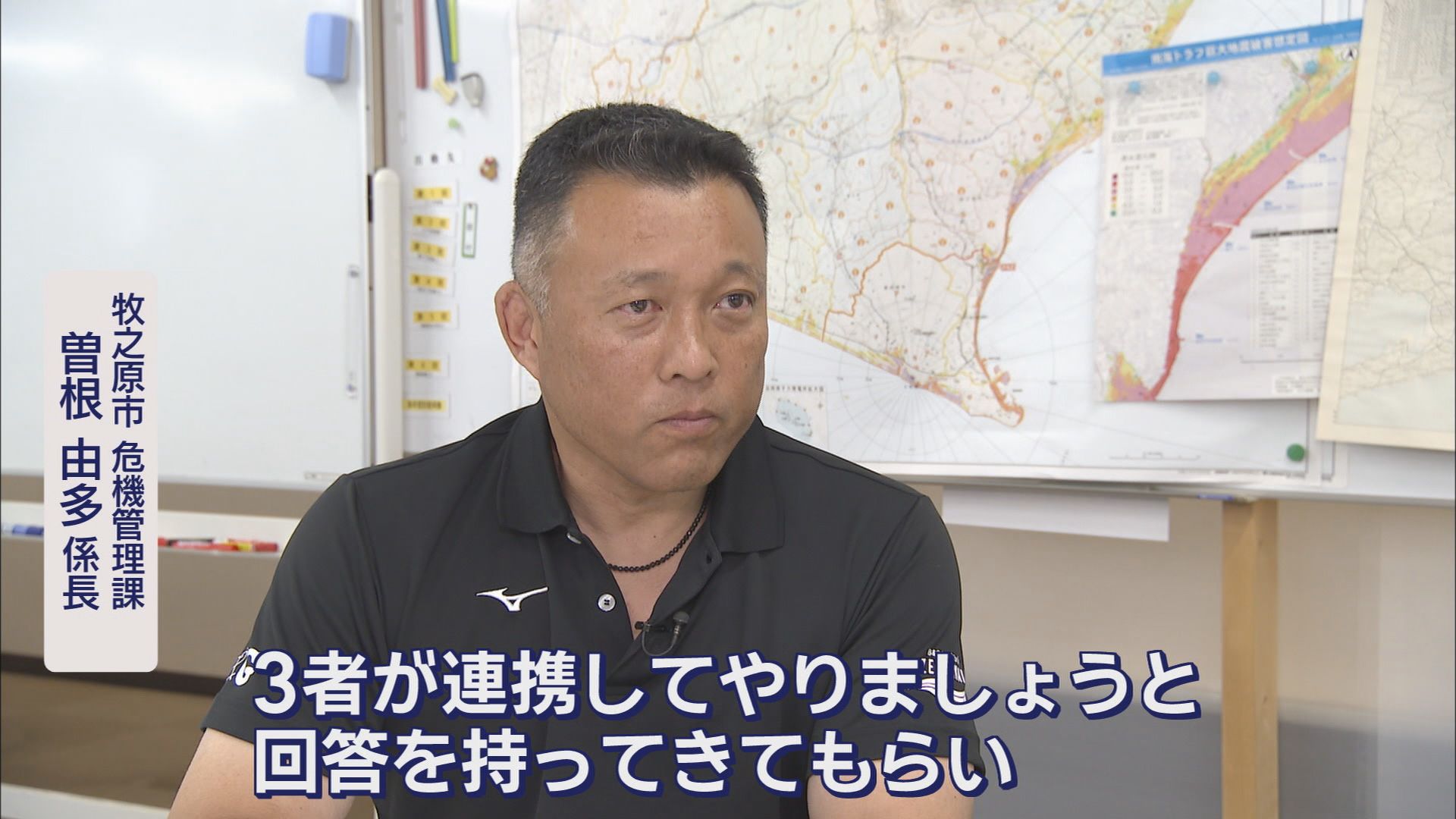

牧之原市危機管理課 曽根由多係長:「まず最初にボランティア団体が実はこういうことで消防と活動を共にしたいということで申し出があって、その後すぐに消防署の方に、まずは打ち合わせをしましょうと。その時に牧之原消防署長が打ち合わせに来ていただいて、実はもう、その時には静岡消防局、それから吉田消防署で牧之原消防署と3者が連携してやりましょうということで回答を持ってきていただいたというところで、一気に話が進み始めました」

消防士が技術支援に加わることで、いろいろな効果が望めるといいます。

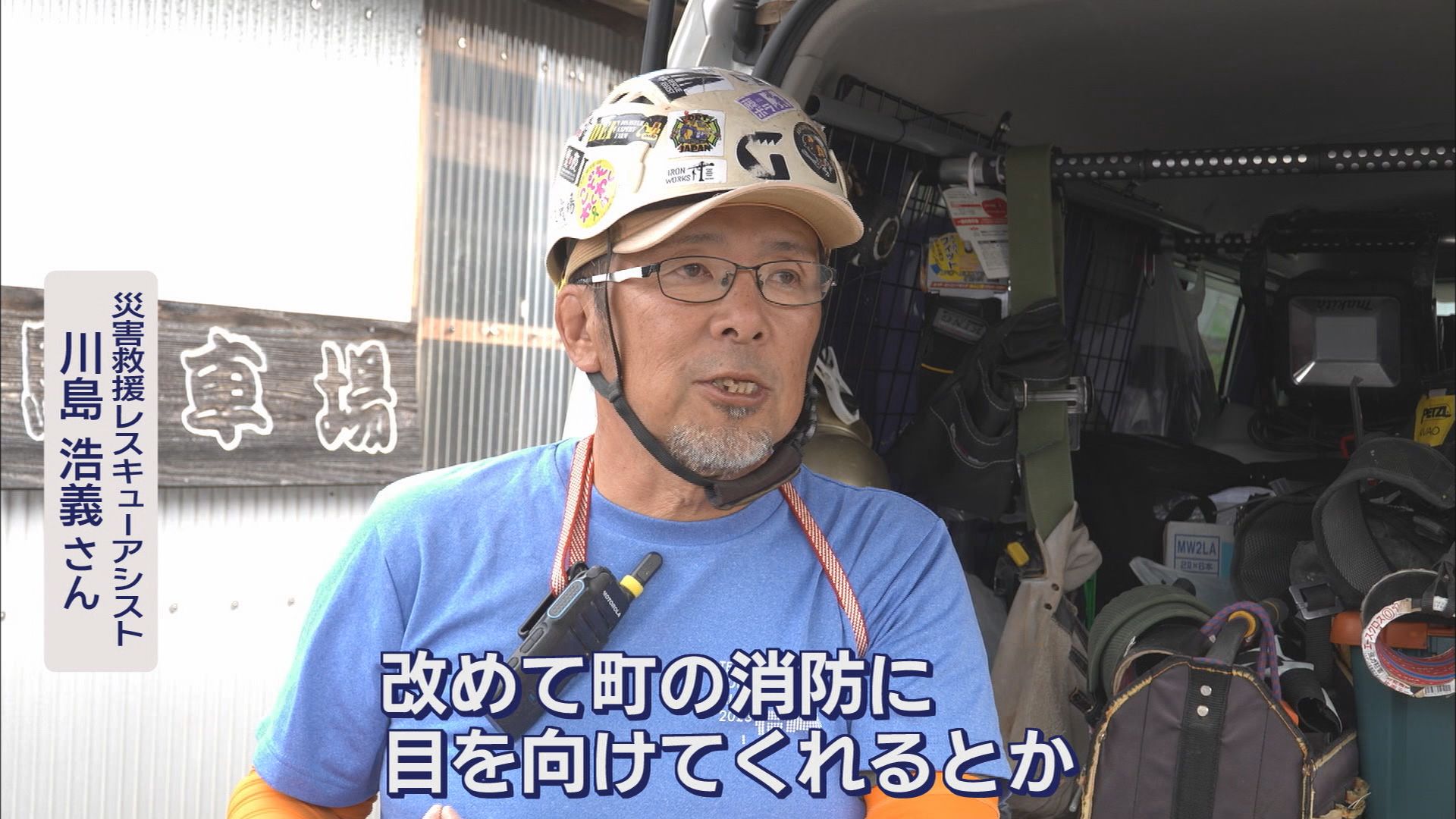

災害救援レスキューアシスト 川島浩義さん:「普段消防士って近所に住んでいれば別ですけど、後はもうサイレン鳴らして走ってるとこしか見ない。その人達が火事でもないのに来てくれて、シート張ってくれるというと、皆さん安心されたり、そこで改めてその町の消防っていうものに目を向けてくれるとか、いろんな効果があると思うんですよね」

10月中旬まで罹災証明書の交付

こうしたボランティア活動により市民が少しずつ普段の生活に向け進もうとする中、9月20日から牧之原市では罹災証明書の交付が始まりました。

罹災証明を取りに来た人(70代・準半壊):「屋根は瓦が飛んだりしてガラスは割れたし、車はだめになるし見通しは暗いけど、まあ仕方がないかなぁ」

罹災証明を取りに来た人(60代・準半壊):「2階の瓦が飛んじゃって、あとはガラス割れたり、はじめ見たときは、もう、うちを潰すと思った。(大きな被害は)瓦くらいなんで、うちはケガもなしで不幸中の幸いかな」

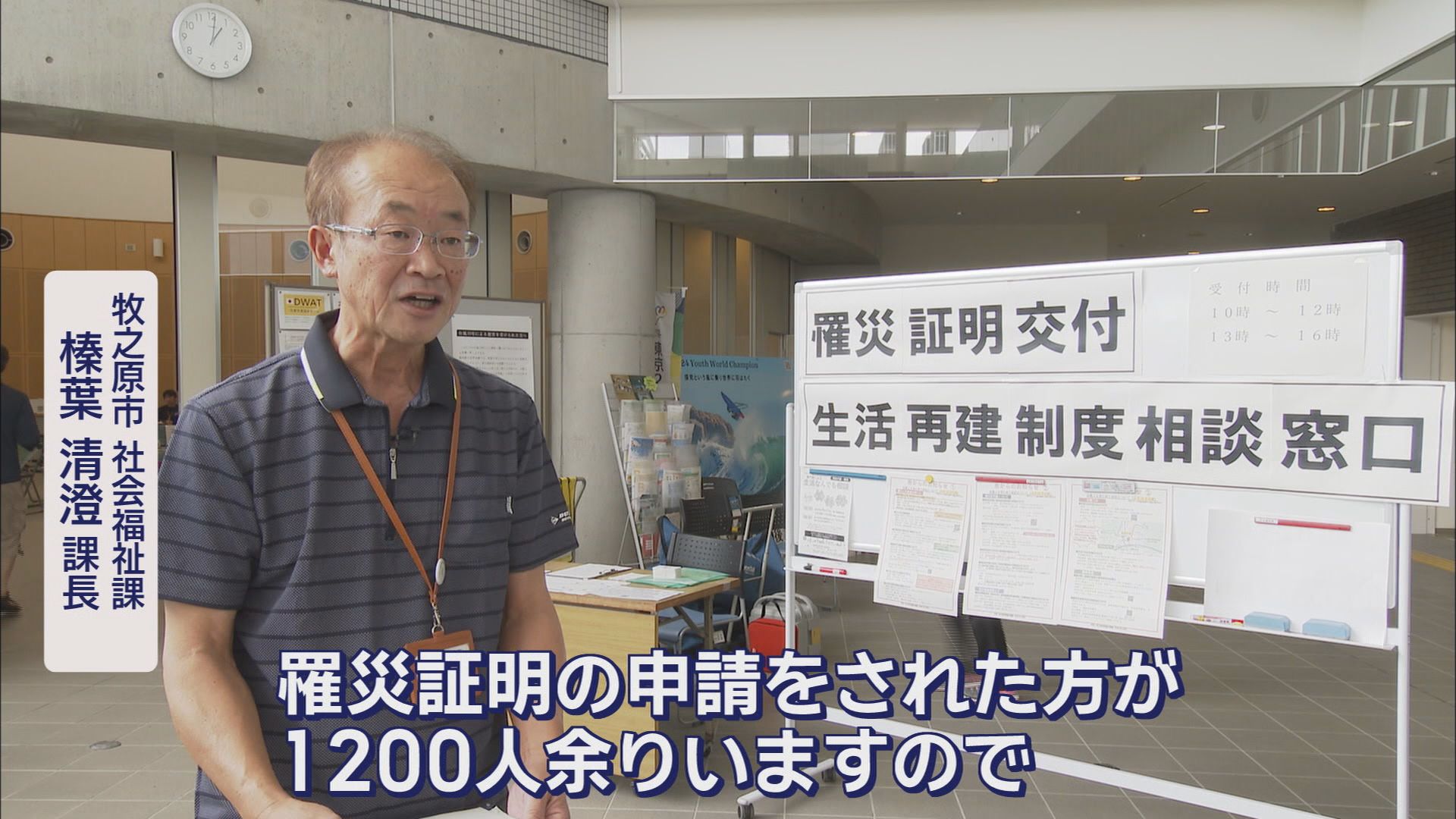

罹災証明書の交付数は9月25日の時点で194世帯。想定よりまだ少ないといいます。

牧之原市社会福祉課 榛葉清澄課長:「罹災証明の申請をされた方が1200人余りおりますので、ご家庭の片付けとか避難されてる方がなかなかこちらに来られないとか、そういうこともあるのかな、と。今のところ10月中旬ぐらいまでは土日含めて毎日窓口を開設していこうと考えております」

発災から3週間。様々な支援が行われているものの、被災した多くの人たちが罹災証明書の交付を受けに来ることもままならないのが現状です。

(とびっきり!しずおか土曜版 9月27日放送)