突風で蔵3棟が全壊…あれから2年 生き残った「奇跡のもろみ」から始まった『昔ながらのしょうゆ造り』 静岡・牧之原市

「かなり広い範囲にわたって突風による被害がみられます。大きな影響が出ているようです。屋根の瓦も大きくはがれてしまっていて、骨組みがむき出しになっています」

おととし5月、静岡県牧之原市で竜巻とみられる突風が発生。住宅や倉庫など合わせて148棟に被害がありました。

江戸時代創業のしょうゆ会社で蔵3棟が全壊

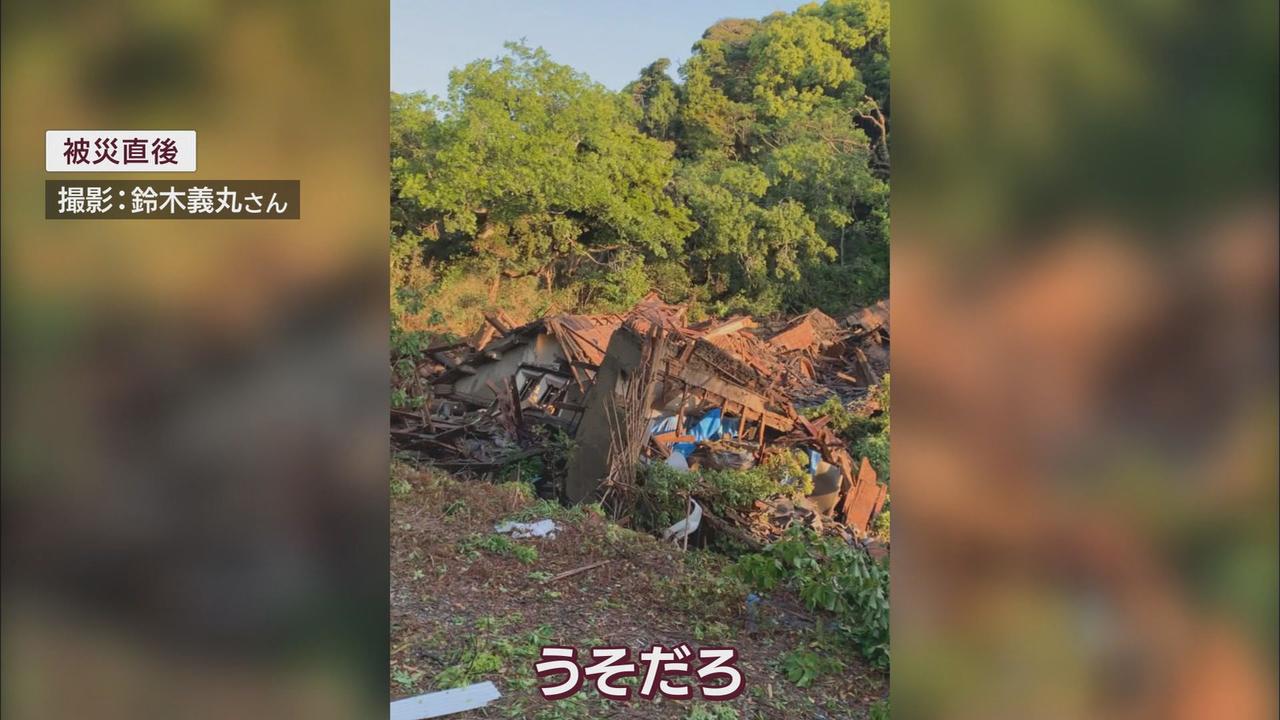

江戸時代後期に創業した、しょうゆ会社では、蔵3棟が全壊。社長が動画を撮影していました。

「なんもない、はぁー、うそだろ…」

突風被害から2年が経過した5月。この会社では、ほぼ半世紀の間行われていなかった自家醸造による、しょうゆの搾り作業が始まりました。

伊地健治アナウンサー:「ここに入ったら、ものすごくしょうゆの匂いがしますね、いい匂い。パイプを伝って今タンクの中に少しずつ入っていきます」

昔ながらのしょうゆ造りを復活させた理由とは? そして、新たに造ったしょうゆは、どんな味がするのか? 老舗しょうゆ会社の、新たな挑戦に迫ります。

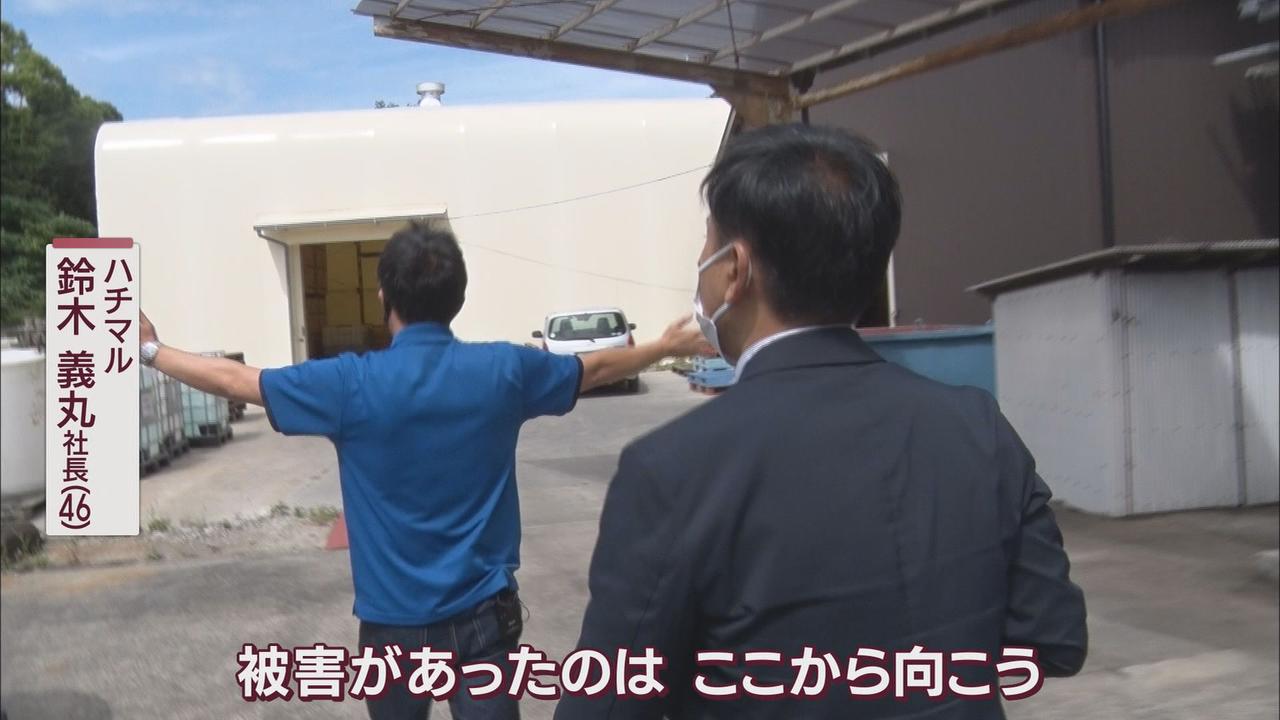

伊地健治アナウンサー:「突風被害のあった牧之原市のしょうゆ会社の横に来ています。建物が全壊した場所は更地になっていて、さらにその上にたくさんの草が生えています。こちらの会社では新たなしょうゆ造りが行われていて、今この時期にしょうゆを絞る作業が行われています」

牧之原市にある、しょうゆ会社ハチマル。創業は文政11年(1828年)。今年で195年となります。

これは被害を受ける前のようす。工場内には4つの蔵がありました。しかし…。

一晩で3つの蔵が全壊し、1つは半壊。代々受け継がれてきた蔵は、ガレキの山になってしまいました。

ハチマル 鈴木義丸社長:「だいたい150年ほど前の建物で、建物についている菌がしょうゆの味を作るので、建物は財産。一番大切なものだった」

しかし、会社にとって「希望の光」が…。

木桶に残っていた「奇跡のもろみ」

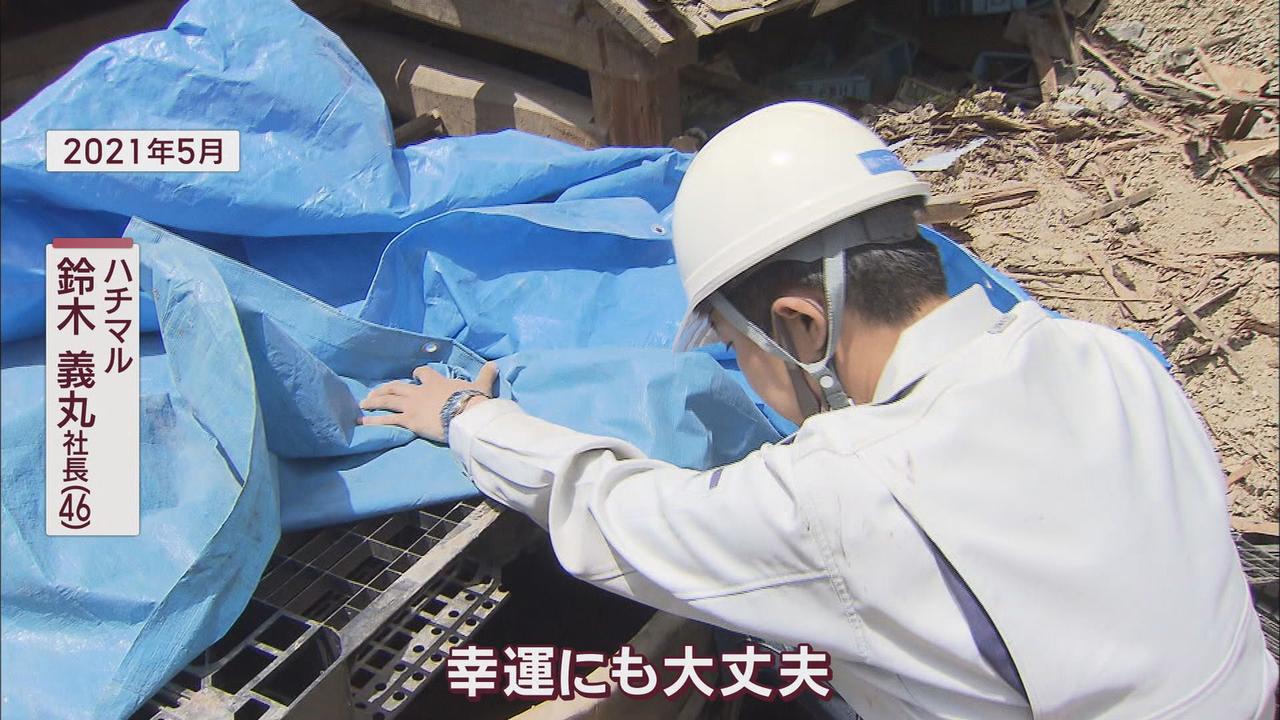

がれきの下に埋もれていた木桶。その中に、もろみが入っていました。もろみは、しょうゆとして搾られる前の発酵、熟成段階にあるもの。鈴木社長が育てていたもろみです。

ハチマル 鈴木義丸社長:「一番心配していたことは、雨水が入ることで塩分濃度が下がること。幸運にも大丈夫、ちょうどいい状態になっているので、生き残っていて良かった」

どん底の状態の中で見つけた「奇跡のもろみ」。この「もろみ」とともに会社の再建が始まりました。ハチマルでは46年前、効率化などを理由に昔ながらのしょうゆ作りをやめ、工場で醸造する製法に切り替えました。

しかし、それとは別に、鈴木社長は被災する前のおととし3月、桶を使った、昔ながらの方法でしょうゆを造り始めました。

昔ながらのしょうゆ造り

伊地アナ.奥にも建物が?

鈴木社長:「草がボーボーになっている所にも建物があったので、3棟(全壊)」

伊地アナ.全部建物が無くなった?

鈴木社長:「そうです」

伊地アナ.昔ながらの歴史が詰まっていた建物が、一瞬にして無くなったということなんですね?

鈴木社長:そうなんですよね

伊地アナ.今回の災害での損害額は?

鈴木社長:「損害というと、江戸時代の建物で、釘も使っていないような建物。たぶん同じ物を建てようと思ったら、2億円ぐらいするのかな。お金に代えがたいのが、中に潜んでいる菌なので、それはお金に換えられないんですけど。実際に復旧までにかかった金額は9000万円ぐらい。それでも、まだ蔵は2棟建ってないですけど」

半壊した蔵で新たな「しょうゆ造り」

半壊した蔵を直したスペースで、新たな「しょうゆ造り」が進められています。

伊地アナ:「もともとの建物の部分も残っている?」

鈴木社長:「残っています 中の柱が…。表向きは こういう感じですけど、中は当時のもの」

修繕には、全壊してしまった蔵の柱や梁(はり)も活用しています。さらに…。

鈴木社長:「横に貼っている腰板も実は古い桶、(桶として)使えないような物をバラして貼っている」

伊地アナ:「ちょっと匂いを嗅いでみます。これはそんなにしょうゆの匂いしませんね」

鈴木社長:「そうですね」

伊地アナ:「でもここにしょうゆが入っていたんですよね?」

鈴木社長:「桶にも菌が潜んでいる可能性がありますので」

伊地アナ:「貴重な腰板ですね」

がれきの中から見つかった半世紀近く前の「もろみ」

さらに貴重なものが、ガレキの中から、見つかりました。

鈴木社長:「この中を歩いて、大事なものがあるか探していたんですけど。ちょうどそこに塩化ビニール製のパイプがありますね、天井のほうに配管として通っていて。これはもろみを桶から搾る所まで送り込むパイプなんですよ。まさかと思って見たら、(パイプの)中に44年前のもろみが入っていて…」

伊地アナ:「44年前のもろみですか?」

鈴木社長:「(蔵で)最後の仕込みをしたのが昭和50年(1975年)、恐らくそれを搾ったのが昭和52年(1977年)」

出てきたのは、なんと鈴木社長が産まれた年にできた、もろみ。昔ながらの製法で造っていた時代の「置き土産」が、蔵の配管から見つかったのです。

鈴木社長:「(自家醸造での生産が)最後なので、きれいに清掃せずにそのまま放置したんでしょう。それが配管の中に残って、缶詰みたいにみっちり入っていたんです。なので 酸化もしていなくて、雑菌も繁殖していなくて、においも腐敗臭はしていない。僕と親父 最初に舐めましたけど赤みそでした。おいしかったです」

突風被害がなければ、見つかることがなかったであろう今から46年前のもろみ。このもろみを使い、去年3月から自家醸造を始めました。

これが去年4月の映像です。今は、どうなっているのでしょうか?

伊地アナ:「こうなっているんだ。こんなに固形っぽい感じなんですね」

鈴木社長:「そうですね」

伊地アナ:「さらっとした液体のしょうゆとは全然違う見た目ですよね?」

鈴木社長:「うちのは特に粘度があるもろみになっているので」

今週水曜、熟成させたもろみ、600リットルからしょうゆを搾り出す作業が行われました。どんなしょうゆができたのでしょうか?

濾布(ろふ)と呼ばれるナイロン製のシートで、もろみを包み、これを60枚重ねて、しょうゆを搾ります。

さて、お味は…

しぼりたてのしょうゆを、私も味見させてもらいました。

伊地アナ:「琥珀色というか、あんなにドロドロしていたものが、こんなに透き通ってきれいな、宝石みたいな色になるとは…。甘い、しょっぱさもあるんですけど、上品な甘みがある」

鈴木社長の横で、しょうゆ造りをしているのは、おととし入社した井木翔二郎さん。ハチマルが、昔ながらのしょうゆ造りに挑戦していることを知り、別のしょうゆメーカーから転職してきました。

井木さん:「こだわったしょうゆをあきらめないという熱意を感じまして」

自家醸造のしょうゆについて…。

井木さん:「やっと形となってでき始めたので、感無量というか、造りたかったものができて、すごくうれしいです」

鈴木社長:「ようやくここまで来た、わくわくするというか、ドキドキするというか、一つの節目です」

今回、600リットルのもろみから、搾ることができたしょうゆはおよそ400リットル。鈴木社長によると、6月中旬に、製品としてのサンプルをつくり、その後、商品化を目指すということです。

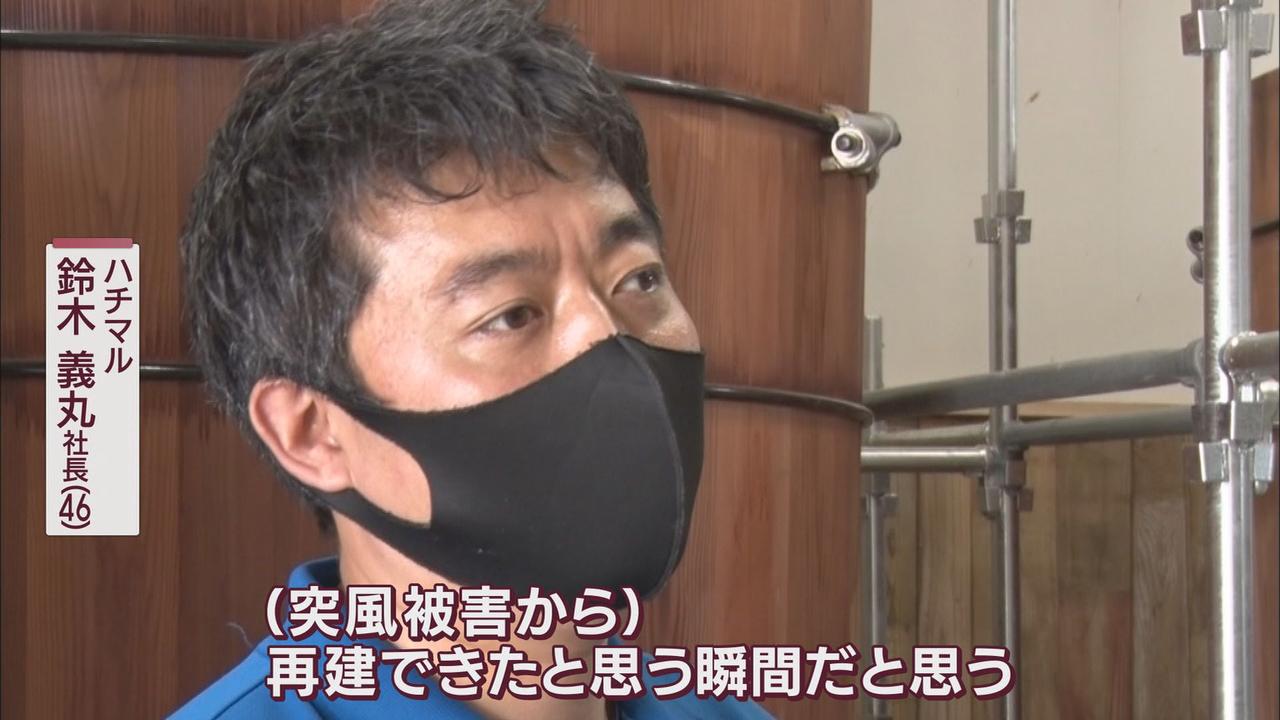

伊地アナ:「鈴木さんにとって、被災から完全に立ち直るというのはいつ」

鈴木社長:「毎年醸造していけて、皆さんから評価いただいて、桶が空になる状態で、毎年仕込んで、継続事業としてできるようになるのが、(突風被害から)再建できたな、と思う瞬間だと思う」

(6月3日放送)