被災者支援アドバイザーが竜巻被害の被災地へ「支援に必要なことは?」「命を守るために大切なこと」とは?

静岡県牧之原市では、すでにボランティアの活動も始まっています。「支援に必要なことは?」そして、「命を守るために大切なこと」とは?

石田和外アナウンサー

「夕方の5時をすぎてますけどまだ作業をしている方がいますね」

被災者支援アドバイザー 鈴木まり子さん

「こんにちは」

静岡県の被災者支援アドバイザーを務める鈴木まり子さん。

牧之原市の竜巻被害発生の2日後、被災地に入りました。

石田和外アナウンサー

「建物が骨組みだけになって屋根も全部飛ばされている」

石田和外アナウンサー

「実際に被害の状況を見ていかがですか?」

被災者支援アドバイザー 鈴木まり子さん

「壊れ方がすごい」

被災者支援アドバイザー 鈴木まり子さん

「ガラスが全部割れちゃうっていうのは地震よりひどいかもしれない」

大丈夫は大丈夫ではない?

今回被災地に入ったのは、災害ボランティアのニーズを把握するのが目的です。

ともに防災ネットワーク「はままつ na net」を運営する夫の三雄さんとともに、この日立ち上がったボランティアセンターで状況をヒアリングします。

牧之原市社会福祉協議会 河原﨑 貞行 事務局長

「うちの社協も人数少なくて、いろいろなボランティア団体が来てくれるのはうれしいがちょっとそこまで・・・」

被災者支援アドバイザー 鈴木まり子さん

「一番欲しいのはボラセンの運営の人ですよね」

今後、牧之原の被災地で様々な支援を始めることになりそうです。

石田和外アナウンサー

「災害ボランティアの団体として大事になってくることは?」

被災者支援アドバイザー 鈴木まり子さん

「大丈夫は大丈夫ではないというか。お邪魔して大丈夫ですかって聞くと、大丈夫っていうけど、大丈夫ではない。こんなことできてますか。何人家族でやっているんですかとか、具体的に質問をしていくと、これは無理だなと思ったら、ちょっとお手伝いできますけどと」

能登半島へ

鈴木まり子さんは、2011年の東日本大震災をきっかけに建築士の夫、三雄さんとともに夫婦で災害ボランティア始め、2018年に防災ネットワーク「はままつ na net」を設立。

地元の企業の防災面での連携を深め、災害ボランティアの派遣や、地域の防災力強化にも取り組んできました。

去年1月に発生した能登半島地震。

震度7の地震で多くの家屋が倒壊。

その8か月後には地震の被災地を豪雨が襲い、さらなる被害を受けました。

自宅の防災倉庫には

鈴木三雄さん

「こちらが倉庫になっています」

石田和外アナウンサー

「防災用品が入っているんですね」

2人はこの能登半島地震の支援を継続して行っています。

自宅の敷地にある防災倉庫には、被災地に持っていく支援道具や地域のための防災の備蓄品がびっしり詰まっていました。

(チタン製の靴底見せて)

鈴木三雄さん

「オートバイマフラーを作っている会社がボランティアでこれを作ってくれて」

石田和外アナウンサー

「こういうものがないと危険?」

鈴木三雄さん

「そうですね危ない。(家が)つぶれたところに釘が出ているので知らずに踏む人もいて」

24回能登半島へ

鈴木まり子さんはこれまで1年8カ月の間に24回、延べ72日間、三雄さんは18回、延べ54日間能登の被災地に入り、炊き出しや災害ボランティアコーディネートの支援などを続けています。

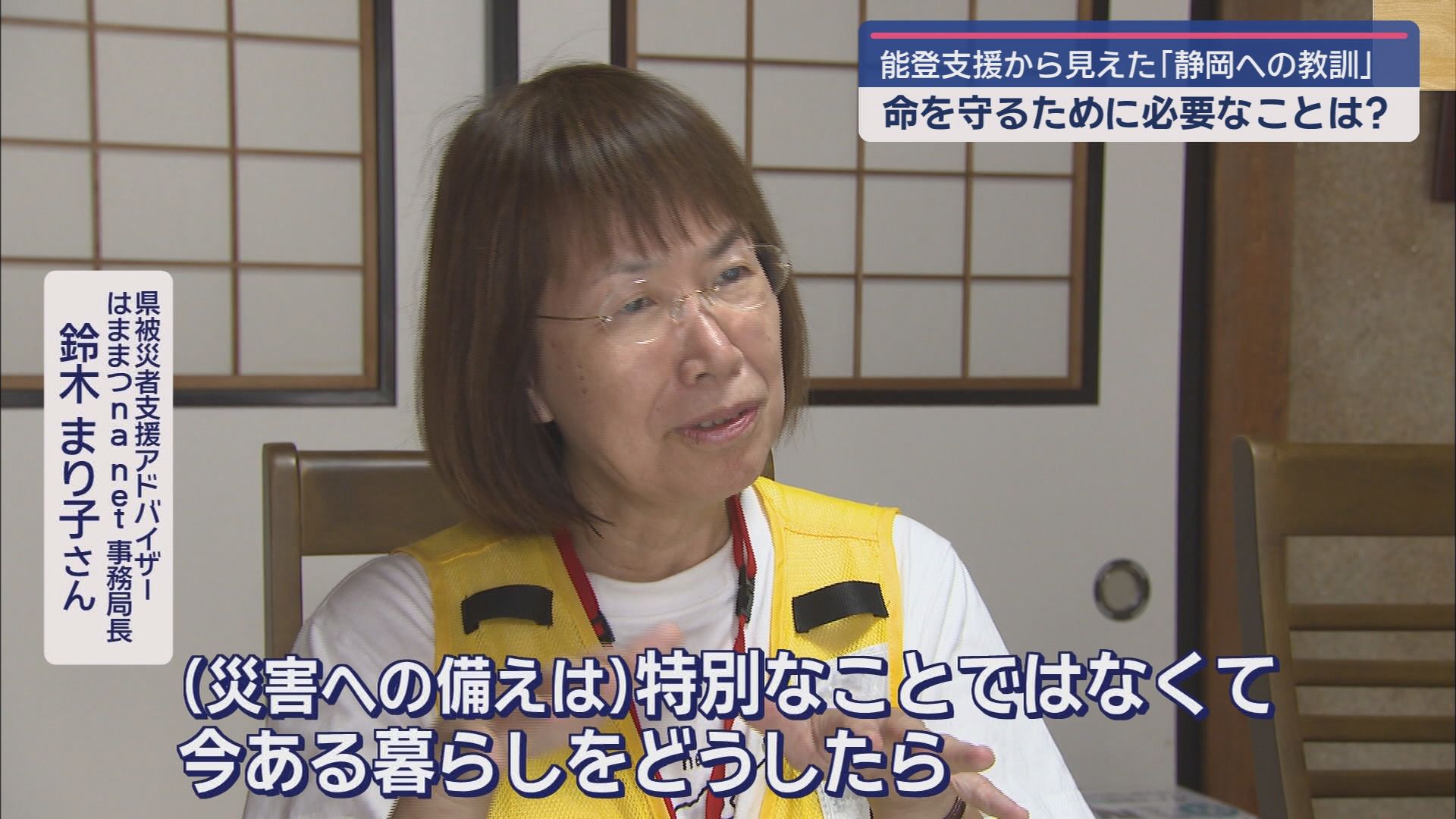

災害支援ネットワーク「はままつ na net」事務局長

(静岡県被災者支援アドバイザー)鈴木まり子さん

「ほとんどニュースで取り上げられなくなるので、能登は復興しているんじゃないかとか、終わっているんじゃないかと思われているというのも残念だと思うので、私たちが行くのは忘れてませんよ、というメッセージを伝えに行っている気もする」

地域の防災活動にも

こうした経験を還元しようと県内での地域防災活動にも力を入れています。

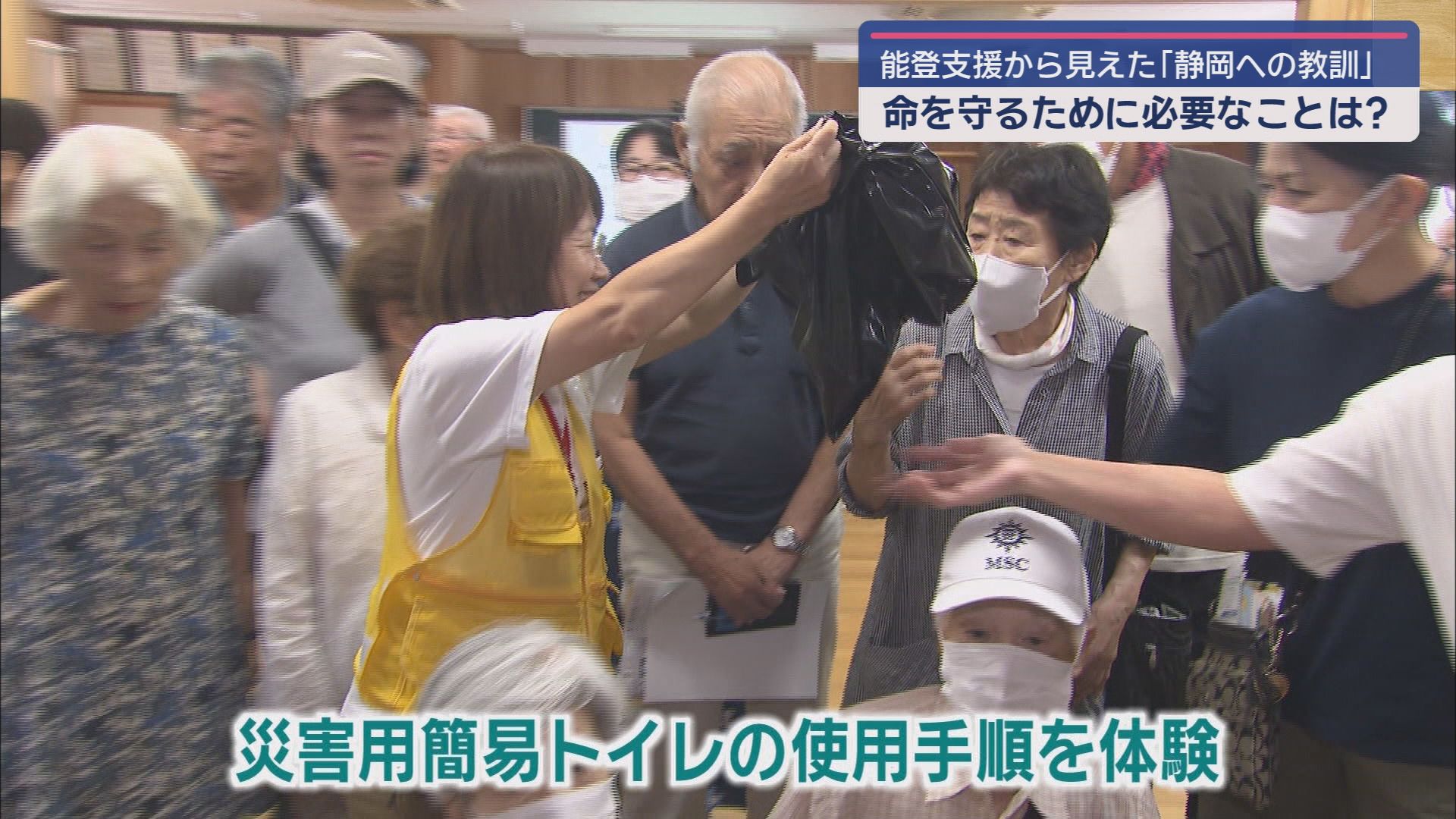

この日は、地元篠ケ瀬町で防災講演会です。

建築士の三雄さんは、命を守るために耐震性の重要性を訴えます。

災害支援ネットワーク「はままつ na net」世話人 鈴木三雄さん

「浜松市の防災マップを見ると赤いところが震度7、和田地区は全部真っ赤。かなり古い家、昭和56年以前の家は耐震診断をして補強工事をするといい」

そして、まり子さんが強く訴えたのが、能登支援での経験。

災害支援ネットワーク「はままつ na net」事務局長

(静岡県被災者支援アドバイザー)鈴木まり子さん

「一番足りなかったのが携帯用のトイレ。避難所には仮設トイレがあるが、在宅で住みたい避難所よりペットもいたりでも(断水で)トイレが使えない」~51

講演のあとには、災害用の簡易トイレの実演も行われ、処理の手順を分かりやすく説明していました。

災害支援ネットワーク「はままつ na net」濱田晴子さん

「これで1回分。これが一日一人どれくらいになるかというと、このくらい。一日。持ってみて下さい。重たい」

浜松・篠ケ瀬町自治会 鈴木滋芳会長

「身近にこういう人がいるのでいろいろなことを聞きながら、実際に起こってみないと分からないことがたくさんあって、その時に近くにいてくれる心強さはものすごくある」

命を守るために必要なことは

今後30年以内に80%の確率で起こると言われている南海トラフ巨大地震。

さらに豪雨災害なども頻発する中、命を守るために必要なこととは?

災害支援ネットワーク「はままつ na net」世話人 鈴木三雄さん

「他人事ではない。必ず南海トラフ地震は来ると分かっているから、災害があった時に安心して暮らしていける段取りをしていくことが必要」

災害支援ネットワーク「はままつ na net」事務局長

(静岡県被災者支援アドバイザー)鈴木まり子さん

「特別なことではなくて、今ある暮らしをどうしたら続けられるかと考えた方が、そのためにはこれを用意しようというのは、結果備えだが、備えというと一生使わないみたいなイメージがある」