「戦後80年~体験をつなぐ」子どもたちが戦時中の食事を体験 静岡・富士市

シリーズ戦後80年体験をつなぐ。静岡県富士市の歴史博物館で、子どもたちが戦争体験に耳を傾け、当時の暮らしを体験しました。

6日富士市で開かれた、夏休みの小中学生が戦時中の生活を学び体験するイベントに、1人の男性の姿がありました。

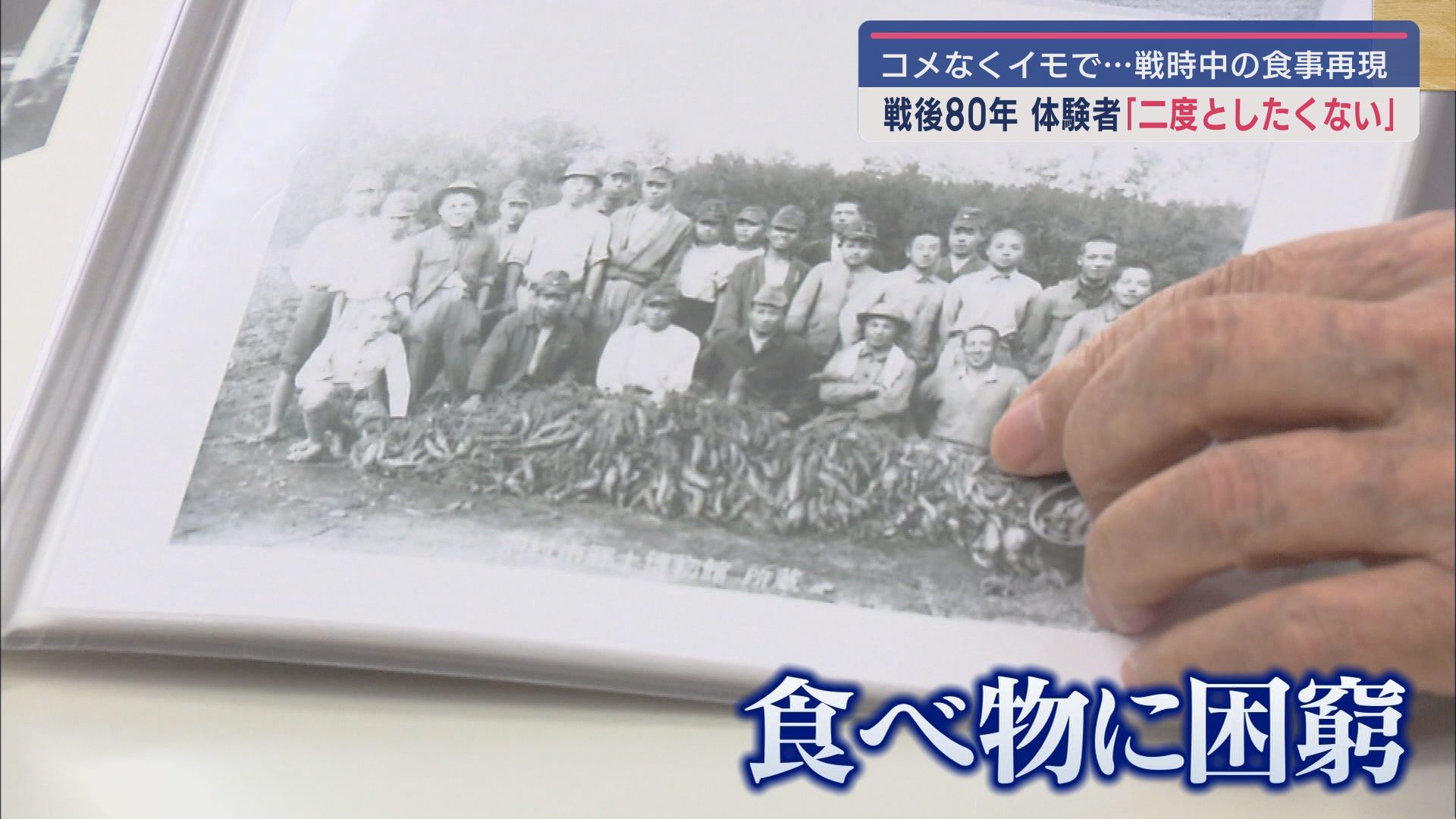

市内に住む戦争体験者の西ヶ谷廣和(88)さん。

「戦争ってひどいもんですね」

このイベントで子どもたちに戦時中の暮らしや体験談を伝えています。

西ヶ谷さんは1937年現在の静岡市清水区に生まれ、8歳の時に静岡空襲を目撃しました。

西ヶ谷廣和さん

「夜が昼間みたいになった。照明弾がキラキラ光りながら降ってきて、きれいだなーなんて空を眺めていたら、そのうちB29が空を覆うようになってきて、西の空が真っ赤になって、すごかったですよ。その記憶は。今でもはっきりとよみがえる」

富士市へ疎開

西ヶ谷さん一家は清水も近いうちに狙われると考え、富士市大渕にある親戚の家に疎開しました。

清水の街中から富士の山奥に疎開し、飢えることはありませんでしたが、食べるものは貧しいものだったと西ヶ谷さんは言います。

西ヶ谷廣和さん

「米が絶対的に少ないから、どこの家でもやったけど、その時ある大根を刻んで入れたり、豆を入れたり、麦はもちろん入れるけど、一番使ったのはサツマイモ。その当時の米なんていうのは、どんなだったか。とても今では食べられないと思う」

西ヶ谷さんは当時の暮らしをこう振り返ります。

西ヶ谷廣和さん

「とにかくお腹が膨れればいい。まずいと言っていれば食べるものがない。親は子どもには腹いっぱい食べさせたいって、それが口癖のようだった」

西ヶ谷廣和さん

「二度とあんなもんはしたくない。戦争好きな人はいないでしょ。もう今度戦争が始まったら終わり。人間が消滅してしまう」

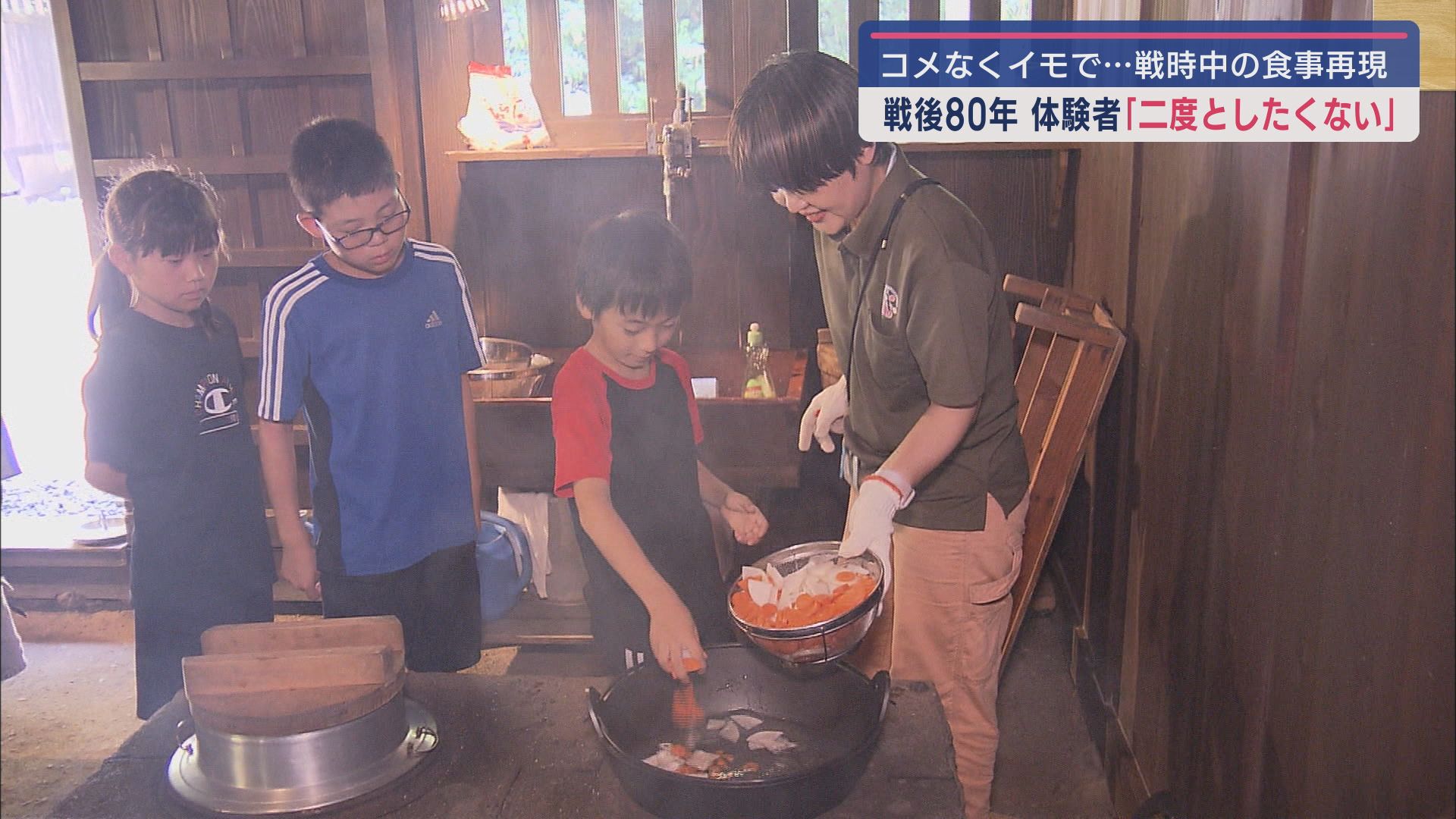

調理体験

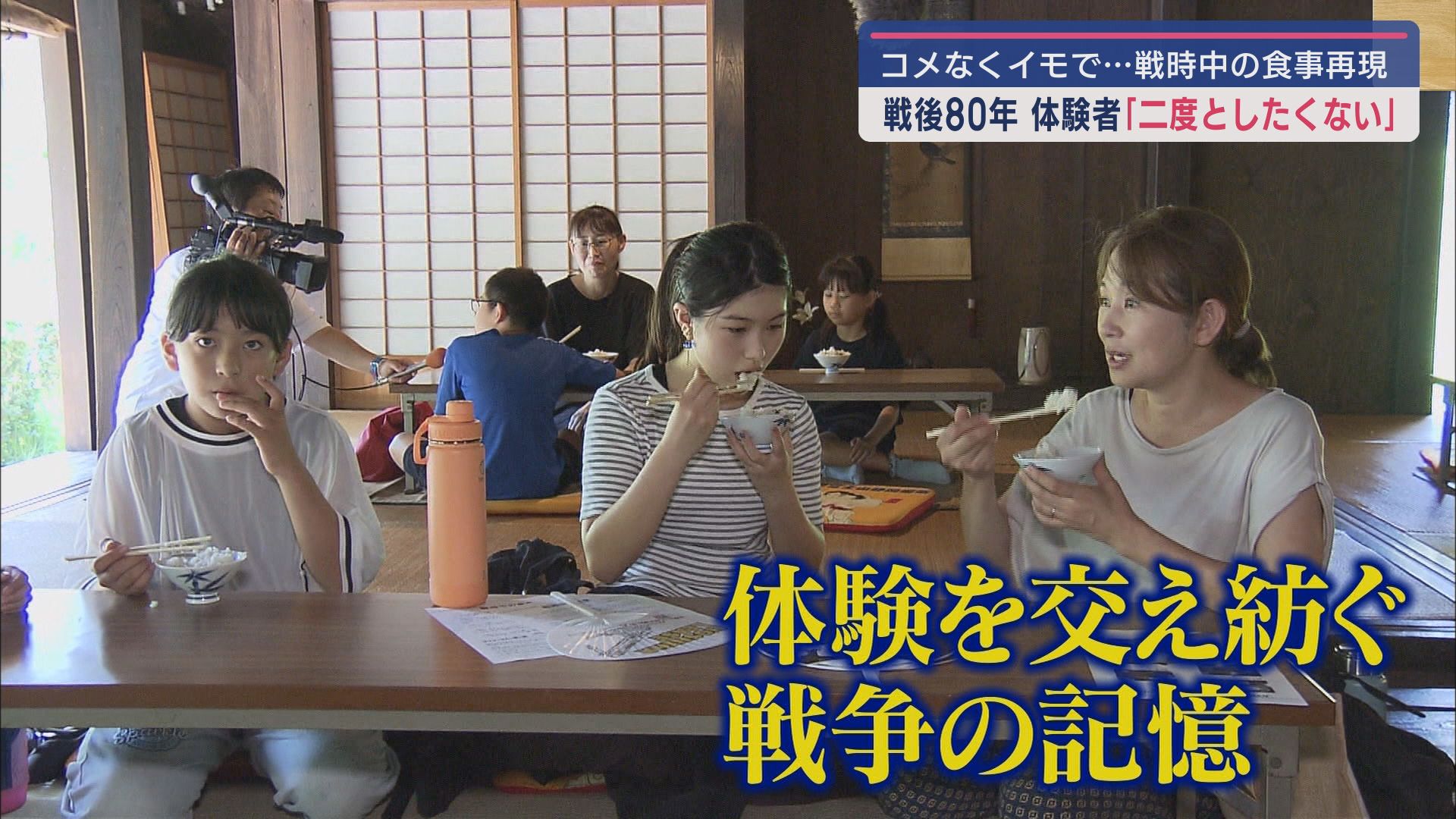

西ヶ谷さんから話を聞いた子どもたちは、次に戦時中の食事作りを体験。

子どもたちはかまどや火吹き竹を使い、当時の調理方法を学びました。

この日作ったのは少量の米を麦とサツマイモでかさ増ししたごはんとすいとん汁です。

戦時中の生活に思いを馳せながら、子どもたちは苦労して作った食事をかみしめます。

参加した小学6年生(12)

「今回作って食べたものはおいしかったが、昔は調味料や材料も今よりもきっと少なかっただろうし、なかなか手に入らないようなものも多かっただろうから、今よりもきっとそれほどおいしいものでは無かったんだろうなと思う」

子どもたちの感想

西ヶ谷さんの話や調理体験は、子どもたちに「戦争」をより身近に自分事として考えさせるものとなっていました。

参加した中学1年生(12)

「(戦争を)あまり身近で体験することが無かったので、やっぱり戦争自体はあまり良くないことなんだなと思った」

参加した小学6年生(12)

「私たちが経験したことがないごはんが無い状態とか、自分たちがすごくお腹が空いているけど、働かなければいけない経験をしたって聞いて、私たちが幸せに暮らせていることを大事にしなきゃいけないなと思った」

語り継ぐだけでなく体験を交え紡いでいく戦争の記憶。

80回目の夏が来ます。