大井川の「川越し」の歴史を今に伝える「川会所」150年前に建てられた元の場所への移築工事~正しい歴史を後世につなぐため 静岡・島田市

大井川の「川越し」の歴史を今に伝える静岡県島田市の建物で現在、移築工事が進んでいます。そこに秘められた関係者の思いとは。

「箱根八里は馬でも越すが 越すに越されぬ大井川」

その昔、激流で知られた大井川は 橋を架けることも難しく、川越人足という専門職を雇って川を越えていました。

栗田麻理アナウンサー

「その川越人足を管理する役所のようなところが、この川会所と呼ばれる場所。およそ150年前に建てられた元の場所に戻そうと現在、移築工事が行われている」

1856年に建てられた大井川の川会所。

国の補助金を活用し、今年8月から移築工事が始まりました。

総事業費1億7000万円。

国から8700万、静岡県から300万円、計9000万円の補助金。

わずか50メートルの移動

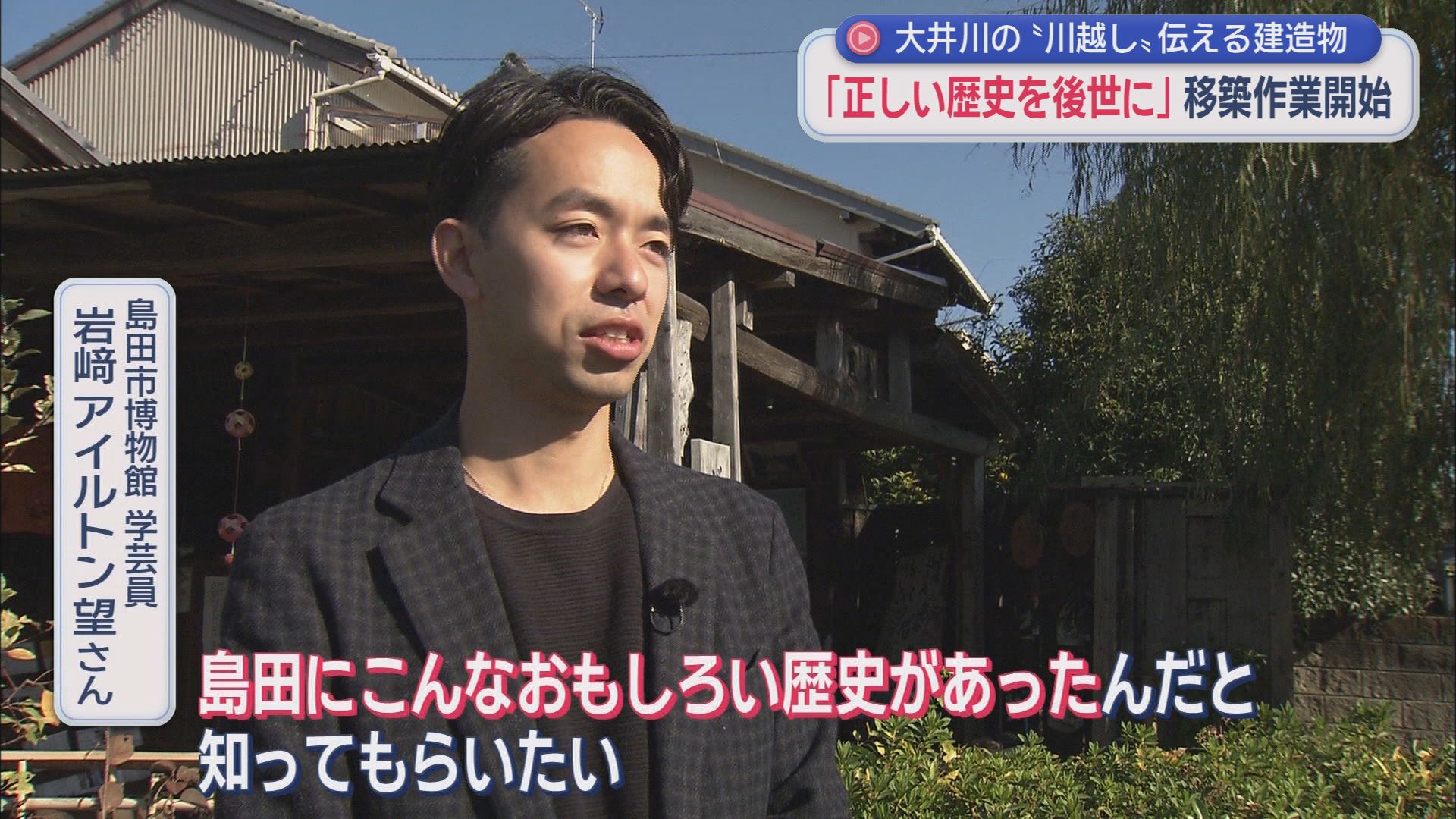

島田市博物館 学芸員 岩﨑アイルトン望さん

「1870年に川越制度が廃止になると、この建物は寺子屋だったり、学校だったり、役割を変えながら島田市内を4回移築して」

大井川の川会所はこれまで柳町、道悦、稲荷町、そして、1970年に現在の河原町に移築されました。

今回5回目となる移築予定地は…

Qどの場所に移築する?

「こちらの現在空き地になっているところ」

Qたった1分程度しか歩いていないが…近い。

「約50メートルの近い場所だが、今建っている場所は江戸時代にあった場所ではないので、言ってしまうと適切な歴史ではない。元々あった場所に歴史的な建造物・川会所を戻すことよって、正しい歴史を後世につないでいく」

わずか50メートルの移動が歴史を正しく伝える鍵になるのです。

170年前の”記録”が

特別に解体工事の現場に入らせていただきました。

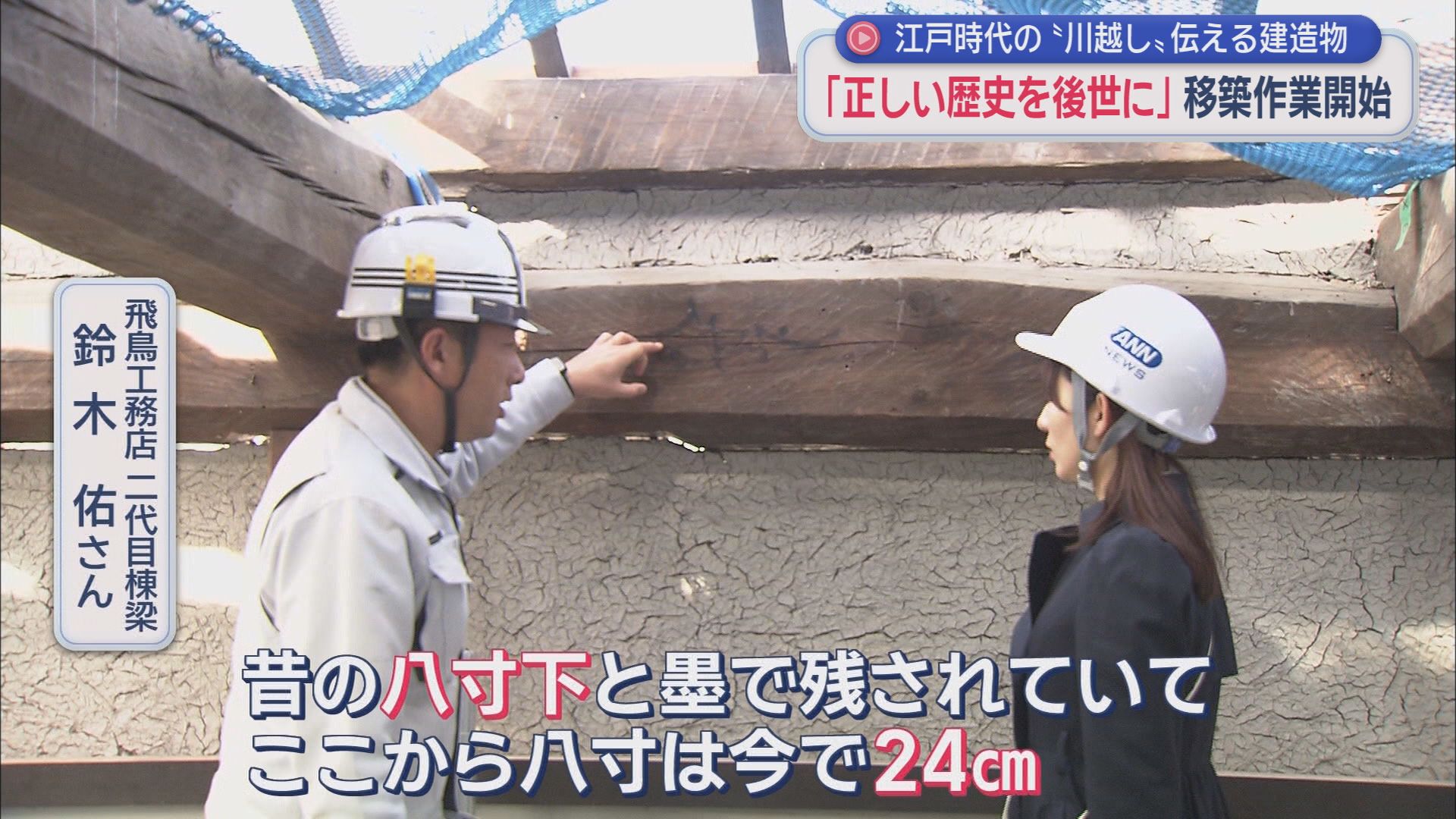

飛鳥工務店 二代目棟梁 鈴木佑さん

「ここなんか見てもらうと、昔の「八寸下」と墨で残されていて、ここから八寸は今でいうと24センチ。24センチ上にこういうケタがくるよ、というのを(安政時代の)大工がわかるように印の墨を残した」

Q過去の大工はこれを目安にして組み立てていた?

「そう。ぼくたちもそう。これがどこのことを指しているか調べて、この建物の基準がわかる」

170年前の”記録”が残されていました。

他にも…

飛鳥工務店 二代目棟梁 鈴木佑さん

「ここにくぼみがあって、こっちにはない。今は天井がこうあって、一部屋になっているが、昔はここに木があってここからこっちが部屋だったという証拠」

川会所の間取りや大きさは移築の度に変わっていて、その痕跡をたどるのも今回の目的のひとつです。

壁に使われている土は再利用し、歴史をつないでいきます。

飛鳥工務店 二代目棟梁 鈴木佑さん

「今回は4回変遷があるというのが一番大変で、自分たちはそれをひもといてやっていかないといけない」

学芸員 岩﨑アイルトン望さん

島田市博物館 学芸員 岩﨑アイルトン望さん

「今回の移築事業をきっかけにいろんな人に川会所、川越遺跡を知ってもらって、足を運んでもらって、島田にこんなおもしろい歴史があったんだと(ここまでINS)知ってもらいたい」

栗田麻理アナウンサー

「移築した川会所は2028年1月末に完成予定です。」